Le fabuleux destin de la Reine Marie-Louise d’Haïti (Charles Dupuy)

Christophe avait un caractère violent qui le poussait parfois aux pires actes de cruauté. Dans ces moments de colère, le seul être qui pouvait avoir quelque influence sur lui c’était sa femme, Marie-Louise.

Marie-Louise Coidavid est née de parents affranchis, le 1er août 1778, sur l’habitation Bédiou, commune de Ouanaminthe. Devenue une douce jeune fille à l’heureuse physionomie, elle avait quinze ans quand elle épousa Henri Christophe au Cap-Français en 1793. Âgé de vingt-six ans au moment de son mariage, Christophe venait tout juste d’être nommé chef de brigade et instructeur de l’armée. C’était un beau jeune homme aux manières aisées et qui affichait un air de noblesse pouvant paraître surprenant chez une personne pourtant presque totalement dépourvue de formation académique. Selon Vergniaud Leconte, son biographe, Christophe n’obtint pas aisément la main de la jeune fille. La famille Coidavid «objecta la précarité des moyens du prétendant, et ce n’est qu’après une longue attente que le mariage fut conclu». (Henri Christophe dans l’Histoire d’Haïti, 2004, p.378)

Le couple aura quatre enfants: François-Ferdinand, en 1794; Françoise-Améthyste, en 1798; Anne-Athénaïs, en 1800 et Jacques-Victor-Henri, en 1804. En 1798, le colonel Christophe était nommé commandant des arrondissements du Cap et de l’Est. Karl Ritter, un Autrichien qui vécut au Cap en 1820 et auteur d’un Voyage d’Histoire naturelle et d’Études botaniques dans les Indes Occidentales, île d’Haïti, nous dit avoir vu Madame Christophe dans quelque solennité mais ne parle pas de beauté physique en la décrivant, se contentant seulement de noter qu’elle était trapue. De son côté, Valentin de Vastey qui la côtoyait souvent et la connaissait bien nous la dépeint en ces termes: «de taille moyenne, yeux expressifs, physionomie heureuse, portant l’empreinte de la douceur et de la bonté».

Homme de goût, le commandant Christophe et sa femme vivent au Cap-Français, à l’angle des rues du Hasard et Dauphine, (8-F) dans un somptueux palace où voisinent tableaux de maître, tapis de haute lisse, lustres de cristal, statuettes de bronze et meubles précieux qui seront les premiers incendiés au moment du débarquement des troupes du capitaine-général Leclerc dans la capitale de Saint-Domingue.

Jusqu’à la reddition de Toussaint Louverture, Marie-Louise vécut avec ses enfants dans la clandestinité. Leconte nous apprend «qu’elle connut l’existence au fond des bois, dans les montagnes durant les troubles civils. Est-ce en retour de son courage et de son dévouement que le plus inflexible des hommes cédait-il avec tendresse à ce qui pouvait faire plaisir à sa femme? Dans les moments où le Roi infligeait des punitions aux militaires pour insubordination ou autre infraction, Madame Christophe vivement se montrait à quelque fenêtre de ses appartements et l’interpellait en ces termes: “M. Christophe, vous ne voulez pas rester tranquille, ce sont mes enfants qui paieront cela!“ Le Roi quel que fut son humeur, levait la main et le coupable était renvoyé.» (idem, p.378)

Toujours selon Vergniaud Leconte, en novembre 1803, «Christophe qui avait formé le dessein d’envoyer son premier-né Ferdinand, faire des études à Paris, trouva l’occurrence favorable de confier le jeune garçon au soin du général Boudet» qui rentrait dans la métropole demander des renforts à Napoléon. François-Ferdinand entra donc à l’Institution nationale des colonies, un prestigieux établissement d’éducation secondaire fondé par le Directoire à Paris dans le but de procurer un enseignement de qualité aux fils d’officiers noirs et mulâtres d’outre-mer. Hélas, en 1802, Decrès, le ministre de la Marine et des Colonies, ferma d’autorité l’institution, plaça les plus jeunes élèves en orphelinat et affecta les plus âgés dans divers régiments comme enfants de troupes. C’est ainsi que François-Ferdinand devait aboutir à la maison des Orphelins à Paris où il mourut de faim et de privations en 1805. Comme on peut le présumer, Marie-Louise et son mari conçurent un cruel chagrin de cette fin horrible que connut leur fils aîné en terre de France.

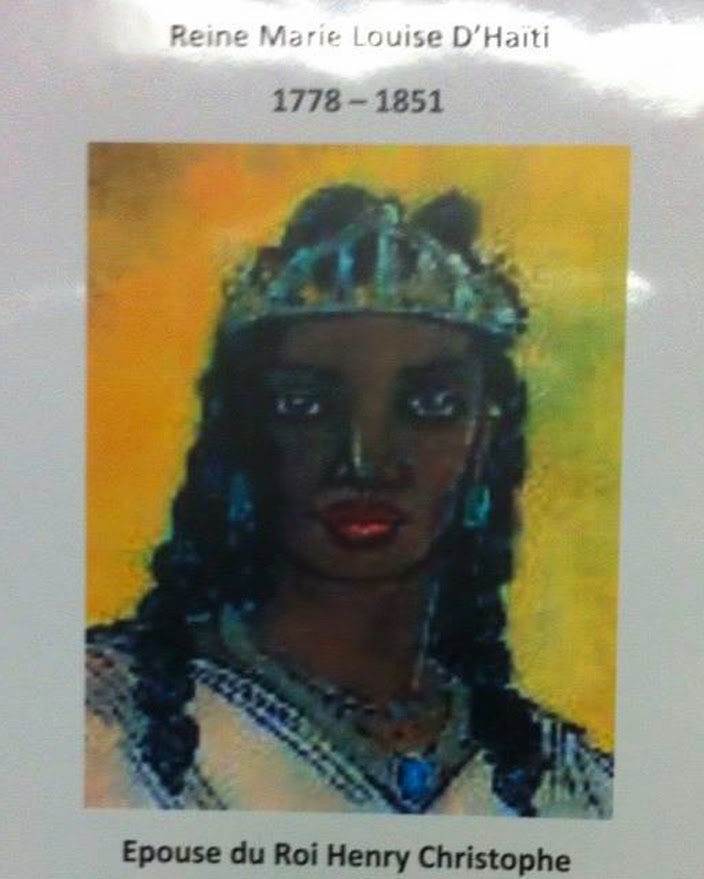

Après la chute de l’Empire en 1806, Christophe était élu président à vie de l’État d’Haïti par une assemblée de trente notables, militaires et civils. En 1811, le 26 mars, après une messe suivie d’un banquet à Fort-Liberté, Christophe et Marie-Louise étaient proclamés roi et reine d’Haïti par les officiers et soldats de l’armée. La Constitution royale reconnaîtra à Marie-Louise le titre de Reine d’Haïti avec sa Maison civile, ses dames d’atour et de Palais, son secrétaire, son aumônier, ses chambellans, ses écuyers, ses pages et le gouverneur de ses pages.

Pour remercier le général Paul Romain qui venait de lui adresser un compliment de circonstance, Marie-Louise répondit: «Le nom de reine que la Nation vient de me décerner me lie encore plus particulièrement au sort du peuple haïtien [...] Je n’oublierai pas sur le trône les devoirs qu’impose la majesté royale, et quand ma famille est destinée à y prendre place, c’est assez m’éclairer sur le soin extrême que je dois apporter à son éducation. Oui, mes enfants seront ma parure la plus chère, puisque d’eux doit dépendre un jour la destinée de ma patrie.»

Le couple royal s’établira donc de manière définitive dans l’immense château de Sans-Souci dont la construction, qui allait coûter près de quinze millions de dollars, avait débuté vers 1808. L’un des plus captivants attraits du magnifique palais royal, était sans aucun doute le splendide jardin de la Reine, appelée aussi Folies des dames, un véritable jardin botanique entretenu avec des soins particuliers par les paysagistes et arboriculteurs du roi qui, sous la direction du baron Thomas Béliard, le directeur des Eaux et Forêts, y avaient parsemé les fleurs, les arbres fruitiers et les essences les plus rares au milieu des vastes pelouses, des statues de marbre, des colonnes, des vasques et des fontaines.

L’historien Thomas Madiou, un haut fonctionnaire de la République et qui n’entretenait aucune sympathie envers Christophe, raconte l’anecdote selon laquelle ce dernier, qui ne négligeait rien pour l’éducation de ses enfants, faisait donner des leçons de littérature française à ses filles par un jeune homme de couleur passablement instruit. Un jour que le professeur arriva au cours avec quelques minutes de retard, l’aînée des deux filles, Madame Première, lui en demanda la raison, il répondit qu’il s’était arrêté à bavarder avec une jeune fille de sa connaissance. Quand elle lui demanda d’où il tenait la bague qu’il portait au doigt, il répliqua que c’était un cadeau de sa mère. En entendant cela, la princesse lui appliqua deux soufflets. Sa sœur poussa un cri qui fit accourir le roi et la reine. Toujours d’après Madiou, Christophe ordonna que le professeur fût décapité et il l’aurait été sur le champ, ne fut-ce l’intervention de la reine qui, se jetant aux pieds de son mari, en obtint la grâce. Le jeune homme fut mis aux fers à la citadelle où il perdit l’usage d’une jambe. À la chute du Royaume en 1820, signale Madiou, il marchait avec une béquille. On retiendra que même les pires ennemis de Christophe s’accordent à reconnaître l’insigne bonté de la reine Marie-Louise, sa noblesse d’esprit et sa générosité de caractère.

Après le suicide du roi, la mort de Victor-Henri et la chute de la monarchie, Marie-Louise, qui se retrouvait seule au château de Sans-Souci avec ses filles Améthyste et Athénaïs, eut l’heureuse inspiration de faire enterrer son mari à la citadelle. Elle s’y fit donc accompagner par les derniers dignitaires encore fidèles et par les jeunes soldats du Royal-Dahomet, les filleuls du roi, qui portèrent à tour de rôle le corps du monarque qu’ils avaient enveloppé dans un hamac. Avant leur retour de la forteresse, Sans-Souci avait déjà été saccagé par les pillards et les soldats révoltés.

C’est donc à Lambert, une propriété royale proche de la ville du Cap, un ancien verger colonial, que se retira la reine et les princesses. C’est là que le président Boyer les honora de sa visite et qu’il leur proposa de se placer sous sa protection et de regagner Port-au-Prince en sa compagnie. À la fin de l’entrevue, la reine remit au président les éperons d’or et le harnais du défunt roi, cadeau que Boyer refusa avec cette réplique fielleuse: «Je dirige un peuple trop pauvre, Madame, pour accepter de si riches présents.»

Ironiquement, pendant que Boyer maniait son sens de la repartie avec arrogance devant la reine, ses fonctionnaires s’emparaient du trésor royal de Christophe qu’il ordonna de déposer dans les comptes non-fiscaux de la République. Un butin dont les historiens les plus prudents s’accordent à fixer le montant autour des vingt millions de dollars.

Les survivants de la famille royale séjournèrent à Port-au-Prince où une maison et une garde particulière fut mise à leur disposition. Selon les témoins, la reine se montrait calme et résignée de son sort, cependant que les princesses, en particulier la plus jeune, Athénaïs, maudissait les ingrats et ruminait mille projets de vengeance.

Le 1er août 1821, Marie-Louise et ses filles quittaient Port-au-Prince à destination de Londres sous la protection de l’amiral anglais Sir Home Popham. La reine adressa pour la circonstance une lettre à Boyer dans laquelle elle exprimait sa reconnaissance pour les bons procédés de ce dernier à son égard. Elle écrivait: «Je laisse au Cap, une partie de ma famille et celle de mon feu mari, je les recommande à toute votre bienveillance. Je laisse sous votre sauvegarde puissante et sous celle de l’honneur de mes concitoyens [...] et la maison que je possède depuis de longues années au Cap et celle que mes filles et moi avons acquises et payées comptant aux domaines, lors des ventes qui en ont été faites par l’État.»

Marie-Louise qui, dans sa correspondance avec Boyer, renonçait prudemment à son titre de reine pour redevenir la citoyenne veuve Henri Christophe, lui apprenait que pour régir ses diverses propriétés, elle avait laissé une procuration au général Magny, l’ancien général en chef de l’armée royale, un ami intime en qui elle plaçait une confiance illimitée. À Londres, la reine tenta de se faire restituer l’immense fortune du roi Henri. Elle fut assistée dans ses démarches par le colonel Vincent qui s’était lié d’amitié avec la famille Christophe à Saint-Domingue et qui ne rentra en France qu’après que la reine se fut établie en Toscane. Selon certaines rumeurs, Christophe aurait déposé dans les banques londoniennes un trésor immense que l’on estimait à quelque trois millions de livres sterling. Bonnet évalue la somme déposée par Christophe dans les banques anglaises à un million, valeur que Madame Christophe aurait recueillie, affirme-t-il, dans sa totalité. De son côté, Ardouin signale un jugement de la Cour des prérogatives d’Angleterre datant du 22 février 1822 qui faisait de la reine la propriétaire de neuf mille livres sterling placées par son défunt mari dans le diocèse de Cantorbéry. Rappelons en passant que les sommes assez considérables déposées par Christophe dans les banques américaines avaient été saisies par le gouvernement des États-Unis à la simple demande d’un dénommé Brunel. Pour en revenir aux banques londoniennes, il est incontestable qu’elles remirent d’importantes valeurs à la reine, ou du moins, peut-on envisager que les parties seraient parvenues à une sorte d’arrangement selon lequel les financiers verseraient une rente viagère à la veuve de Christophe. En tout état de cause, cette dernière vécut tout le reste de son existence sans jamais connaître la gêne ou les embarras d’argent.

L’ancienne souveraine acheta ainsi une luxueuse résidence à Pise, en Italie, où elle et ses deux filles, mise à part une visite sensationnelle qu’elles firent à Rome en 1828, vécurent dans la plus grande discrétion. La maladie de l’aînée de ses filles, Améthyste, obligea la reine à faire un voyage avec elle aux eaux de Carlsbad, en Bohême. Dans ses Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand fait à quelques reprises mention de la famille royale haïtienne. «La plus jeune des filles, écrit-il, très instruite et fort jolie, est morte à Pise; sa beauté d’ébène repose libre sous les portiques de Campo Santo, loin des champs de canne et des mangliers à l’ombre desquels la jeune fille était née esclave.» Chateaubriand savait bien pourtant que la jeune fille n’était pas née esclave d’autant plus que durant ses années d’exil et de misère à Londres, son protecteur n’était nul autre que Jean-Gabriel Peltier, l’ambassadeur officieux de Christophe auprès du roi George III. Évidemment, des aventuriers de tout acabit, alléchés par le fabuleux héritage dont disposeraient cette veuve et ses deux filles, approchèrent la reine en se présentant sous les identités les plus ronflantes pour tenter de la faire chanter ou, plus simplement encore, lui réclamer la couronne d’Haïti.

La reine allait finir ses jours dans une poignante amertume. En effet, Améthyste, malgré ces longues cures thermales à Carlsbad que lui avaient recommandées les médecins, décédait en 1831 de tuberculose pulmonaire. Elle avait 33 ans. Huit ans plus tard, c’est la princesse Athénaïs qui, après des traitements infructueux aux eaux de Stressa sur le lac Majeur, mourait à Pise, dans les bras de sa mère.

Courageuse face à la douleur, la reine Marie-Louise voulut alors rentrer au pays. Elle écrivit une lettre en ce sens au président Boyer de qui elle sollicitait un passeport pour elle-même et pour sa jeune sœur, Geneviève Louisa Pierrot, (la femme du général Jean-Louis Pierrot, le futur président d’Haïti) laquelle devait la rejoindre en Italie et l’accompagner dans son voyage de retour en Haïti. Louisa se rendit effectivement en Toscane, mais les deux sœurs, pour des raisons indéfinissables, décidèrent de prolonger leur séjour en terre étrangère.

La reine Marie-Louise est morte par une fraîche soirée de mars 1851, dans son château italien. Elle avait 73 ans. Ainsi disparut après une vie faite de dignité et de noblesse, tout entière consacrée aux siens et à leur souvenir, Marie-Louise, la reine d’Haïti. Louisa devait mourir quelque vingt mois plus tard, en 1852, à Pise. La reine fut enterrée dans la petite chapelle du couvent des Capucins de Pise où, aujourd’hui encore, elle repose à côté de sa sœur Louisa et de ses deux filles, les princesses Améthyste et Athénaïs.

Charles DupuyCette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (514) 862-7185 / (450) 444-7185

Cette étude est tirée du livre de l'auteur : Les Grandes Dames, paru en 2014 aux Éditions La Périchole.

Pour en savoir plus, consultez Rare documents sheds light on historical black queen